“Так получилось, что все три книги, о которых я хочу рассказать, так или иначе связаны с моим родным улусом и городом. В первом романе описывается история моего региона; главный герой второй книги — из наших краёв; автор третьей — сам родом из Нюрбы. К сожалению, на русский переведён только роман Василия Яковлева, и я очень рекомендую найти его и прочесть.

Все истории очень разные — одна рассказывает о далёком прошлом, другая хронологически принадлежит первому десятилетию нулевых, а третья посвящена советскому и постсоветскому периоду. Но обо всём по порядку.”

Текст к этому материалу (включая несколько абзацев выше) специально для “говорит республика” написала саха писательница Следы на снегу (творческий псевдоним). Её полуфантастическая трилогия о торгонах — романы “К истокам”, “На перепутье”, “Легенда” — представлена на площадке ЛитРес. А её рассказ “За рекой времени” — в нашем сборнике текстов “О родном”, который можно прочесть по ссылке в шапке профиля и на нашем сайте в разделе “спецпроекты”.

Приятного чтения и вдохновения!

Все истории очень разные — одна рассказывает о далёком прошлом, другая хронологически принадлежит первому десятилетию нулевых, а третья посвящена советскому и постсоветскому периоду. Но обо всём по порядку.”

Текст к этому материалу (включая несколько абзацев выше) специально для “говорит республика” написала саха писательница Следы на снегу (творческий псевдоним). Её полуфантастическая трилогия о торгонах — романы “К истокам”, “На перепутье”, “Легенда” — представлена на площадке ЛитРес. А её рассказ “За рекой времени” — в нашем сборнике текстов “О родном”, который можно прочесть по ссылке в шапке профиля и на нашем сайте в разделе “спецпроекты”.

Приятного чтения и вдохновения!

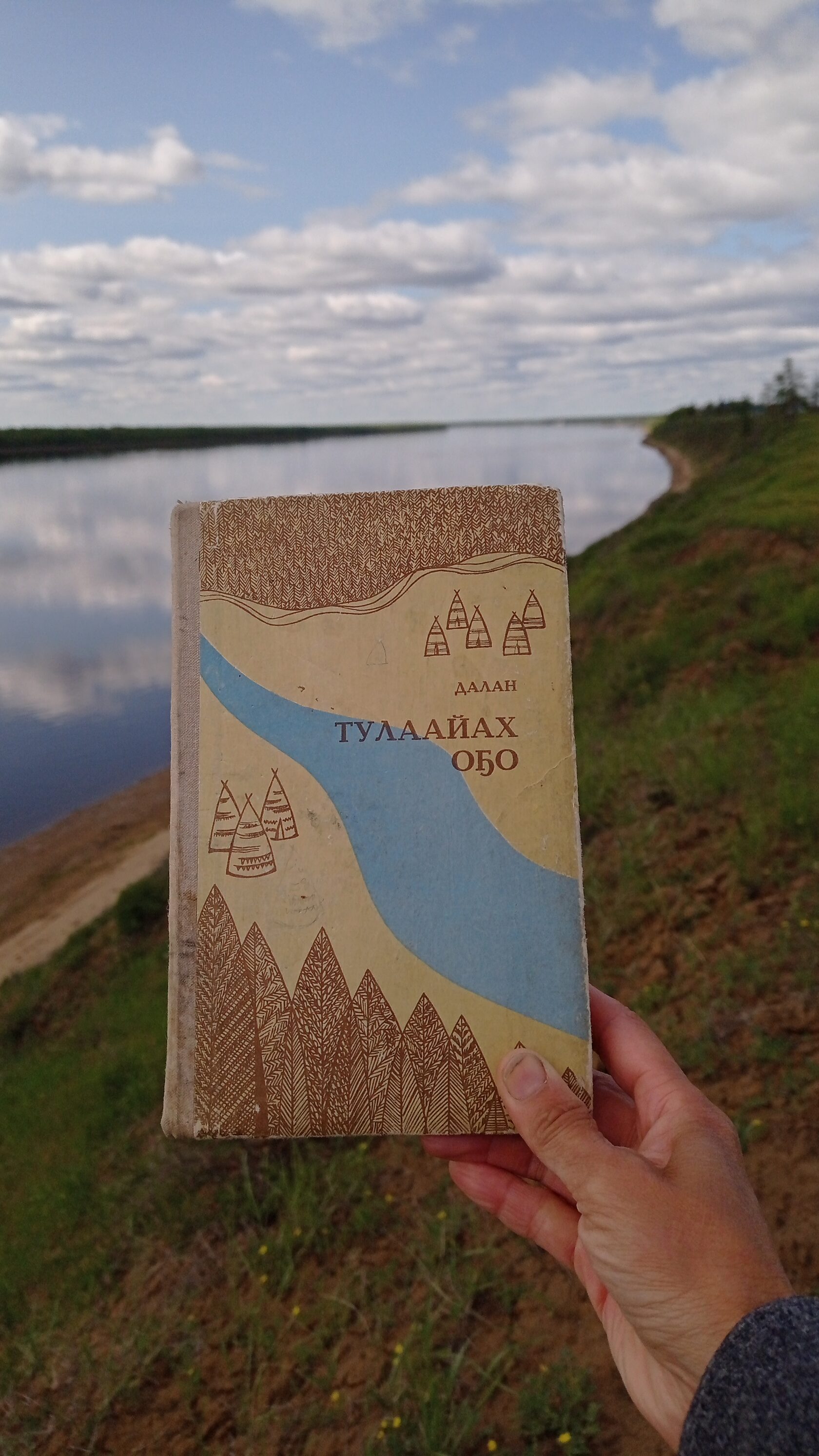

Василий Яковлев — Далан, “Тулаайах оҕо” (“Глухой Вилюй”)

Василий Семёнович Яковлев — Далан (1928-1996) — народный писатель РС(Я), член Союза писателей СССР, кандидат педагогических наук, академик Академии духовности РС(Я). В 1952 г. был репрессирован по ложному политическому обвинению, полностью реабилитирован в 1954 г. Автор повестей “Дьикти саас" (“Дивная весна"), “Аар тайҕа суугуна"( “Песнь великой тайги"), романов “Тулаайах оҕо" (“Глухой Вилюй"), “Тыгын Дархан", “Доҕорум, дабай күөх сыырдаргын" (“Взойди, друг, на зелёный холм..."), “Кынаттаах ыралар" (“Крылатые мечты"), “Кэриэн ымыйа" (“Священная чаша"). В последние годы жизни написал документально-публицистический роман-эссе “Дьылҕам миэнэ" ("Судьба моя").

Не ошибусь, если назову этот роман одним из самых ключевых в литературе саха. Я с детства видела, как бабушка вновь и вновь его перечитывает, и примерно представляя, о чём он, долго не понимала, почему он вызывает у неё такие сильные эмоции.

Это исторический роман, основанный на легендах и преданиях нашего региона, наших предков, живших и кочевавших вдоль реки Вилюй. Он о том, как на просторах богатой чёрной тайги (баай хара тыа) сосуществовали многочисленные племена, как долину реки начали осваивать саха, и какую роль в этом сыграла Ньырбачаан, девочка из народа Тоҥ Биис, выжившая после нападения воинственных туматов и отправившаяся в полный опасностей путь.

Книга — почти энциклопедия жизни саха и других местных народов в средние века, из неё можно почерпнуть много интересного про традиции, культуру и быт. Представляю, сколько информации пропустил через себя автор, какой титанический труд проделал, чтобы настолько реалистично и подробно всё описать. Сюжет тоже не оставит никого равнодушным — есть и первая любовь, и интриги, и кровная месть, и битвы, и нелёгкий выбор, который встаёт перед каждым персонажем.

Отдельно хочу отметить описания природы и мастерски вплетённые сцены охоты — Далан прекрасно знает, о чём пишет. Читаешь о первом самостоятельном путешествии молодого тумата Даҕанча и моментально переносишься в весеннюю тайгу, наполняясь энергией и силой оживающего леса.

Вообще, чем больше я читаю книг на родном языке, тем сильнее убеждаюсь, что в нашей литературе связка “человек-природа” невероятно сильна. Это не противостояние Homo Sapiens с тёмными силами, пытающимися разрушить плоды его деятельности, как в условной западной литературе, нет, это гармоничная включённость персонажа в окружающую среду. И избитое сейчас выражение “айылҕа оҕото” (“дитя природы”) в книгах возвращает свой изначальный глубокий смысл.

Так почему же бабушка любила этот роман? Я поняла это, только повзрослев и прочитав его на родном языке.

В нём есть пронзительная сцена прощания Ньырбачаан со стариком Мохсохо и старушкой Хаттыана. Мою бабушку, сироту, тоже воспитывала пожилая пара. И ей было невероятно горько и трудно уезжать из родного дома в посёлок, но нужно было получать образование и оканчивать школу. Бабушка не раз рассказывала мне об этом эпизоде — как воспитавшая её женщина осталась в слезах стоять возле дома, а она, тогда почти ровесница Ньырбачаан, не сводила с неё взгляд, пока маленькая фигурка не скрылась из виду. Поэтому судьба героини настолько трогала бабушку, и она раз за разом возвращалась к книге, которая позволяла ей сохранить в сердце образ людей, вырастивших её.

И ещё одна деталь, от которой захватывает дух уже у меня, — одна из сцен происходит в местности, точь-в-точь похожей на ту, в которой я живу. Поэтому я думаю, что автор мог побывать в моём городе, и расположить стойбище Тоҥ Биис именно в этой исторической местности.

Это исторический роман, основанный на легендах и преданиях нашего региона, наших предков, живших и кочевавших вдоль реки Вилюй. Он о том, как на просторах богатой чёрной тайги (баай хара тыа) сосуществовали многочисленные племена, как долину реки начали осваивать саха, и какую роль в этом сыграла Ньырбачаан, девочка из народа Тоҥ Биис, выжившая после нападения воинственных туматов и отправившаяся в полный опасностей путь.

Книга — почти энциклопедия жизни саха и других местных народов в средние века, из неё можно почерпнуть много интересного про традиции, культуру и быт. Представляю, сколько информации пропустил через себя автор, какой титанический труд проделал, чтобы настолько реалистично и подробно всё описать. Сюжет тоже не оставит никого равнодушным — есть и первая любовь, и интриги, и кровная месть, и битвы, и нелёгкий выбор, который встаёт перед каждым персонажем.

Отдельно хочу отметить описания природы и мастерски вплетённые сцены охоты — Далан прекрасно знает, о чём пишет. Читаешь о первом самостоятельном путешествии молодого тумата Даҕанча и моментально переносишься в весеннюю тайгу, наполняясь энергией и силой оживающего леса.

Вообще, чем больше я читаю книг на родном языке, тем сильнее убеждаюсь, что в нашей литературе связка “человек-природа” невероятно сильна. Это не противостояние Homo Sapiens с тёмными силами, пытающимися разрушить плоды его деятельности, как в условной западной литературе, нет, это гармоничная включённость персонажа в окружающую среду. И избитое сейчас выражение “айылҕа оҕото” (“дитя природы”) в книгах возвращает свой изначальный глубокий смысл.

Так почему же бабушка любила этот роман? Я поняла это, только повзрослев и прочитав его на родном языке.

В нём есть пронзительная сцена прощания Ньырбачаан со стариком Мохсохо и старушкой Хаттыана. Мою бабушку, сироту, тоже воспитывала пожилая пара. И ей было невероятно горько и трудно уезжать из родного дома в посёлок, но нужно было получать образование и оканчивать школу. Бабушка не раз рассказывала мне об этом эпизоде — как воспитавшая её женщина осталась в слезах стоять возле дома, а она, тогда почти ровесница Ньырбачаан, не сводила с неё взгляд, пока маленькая фигурка не скрылась из виду. Поэтому судьба героини настолько трогала бабушку, и она раз за разом возвращалась к книге, которая позволяла ей сохранить в сердце образ людей, вырастивших её.

И ещё одна деталь, от которой захватывает дух уже у меня, — одна из сцен происходит в местности, точь-в-точь похожей на ту, в которой я живу. Поэтому я думаю, что автор мог побывать в моём городе, и расположить стойбище Тоҥ Биис именно в этой исторической местности.

Николай Калитин, “Этиҥ дуксуйар” (“Раскаты грома”)

Николай Романович Калитин (1940-2024) — эвенкийский поэт, прозаик, литературный критик. Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РС(Я), почётный гражданин Хангаласского улуса. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Печатался в республиканских и центральных журналах, “Литературной газете”, еженедельнике “Литературная Россия” и других изданиях. Его произведения переводились на русский, казахский и английский языки. В 2011 г. стал обладателем Большой литературной премии России.

Это небольшая повесть в жанре science fiction, как представлял её сам автор, но основана она на реальных событиях.

В 1978 г. на берегу притока реки Марха был произведён подземный ядерный взрыв “Кратон-3”, который обернулся крупной аварией. Радиоактивные вещества попали в окружающую среду и загрязнили большую территорию. Погиб прилегающий лес, была заражена почва, часть попала в реку и грунтовые воды. Сейчас об этом, пожалуй, знает каждый якутянин, но тогда этот факт от населения скрыли. Лишь в начале 90-х гг. данные были рассекречены, и жители региона, расположенного вдоль Мархи и Вилюя, узнали правду. Но те события продолжают влиять на население до сих пор, и это будет продолжаться веками.

Главный герой повести, молодой парень Кустук, возвращается из армии и, чтобы заработать денег перед свадьбой с любимой девушкой, сразу отправляется на место взрыва с отрядом ликвидаторов. События происходят через три десятка лет после аварии — по человеческим меркам кажется, что прошло много времени, но для многих радиоактивных веществ этот срок — мгновение. Цель их отряда — укрепить защитные сооружения, окончательно закрыть шурфы, очистить территорию от мёртвого леса, который сам превратился в источник опасности, и укрыть всё под надёжным бетонным саркофагом. Волею судьбы Кустук оказывается единственным из местных жителей, кто принимает участие в этом деле, и руководитель отряда Южин подчёркивает важность его миссии. Сам парень тоже осознаёт ответственность за свою землю, за её благополучие и будущее, и с готовностью отправляется в экспедицию. В течение всего лета на заражённой территории ведётся работа, ликвидаторы среди прочего вырубают и сжигают мёртвые деревья. Но решение, принятое главным героем из желания помочь своему народу, оказывается роковым.

Эта повесть — о пагубном влиянии хищнической добычи полезных ископаемых на хрупкую северную природу, на людей, живущих в этом регионе, на традиционный образ жизни. О том, какую высокую цену платят местные жители из-за неуёмной жадности промышленников. Эта книга впитала боль и горечь как автора, так и населения, продолжающего страдать от последствий загрязнения окружающей среды. Многие персонажи очень узнаваемы, автор лишь немного изменил имена прототипов. Писатель вкладывает в уста Южина научную информацию о радиоактивном загрязнении и его далеко идущих последствиях, а через камлание старика-ойууна — духа тех мест — выражает свою тревогу за будущее обитателей этих земель.

Напоследок хочу процитировать Ивана Бурсина, одного из радиоэкологов, гневные слова, которые он произносит на встрече с местным населением:

“Ким эрэ көмөлөһүө, ким эрэ кыһаллыа дии-дии бу курдук олорон биэрдэххитинэ, хаарыаннаах сир-дойду илдьи тэпсиллэн, сүһүрэн-үмүрэн, сытыйан-ымыйан бүтүүһү… Сорук-садьык оҥостон бары ылсыах тустаахпыт” (“Если будете вот так сидеть и надеяться, что кто-то поможет, кто-то позаботится, ваша земля окончательно будет вытоптана, отравлена и погибнет… Мы обязаны вместе взяться за это дело [сохранение нашей природы]”).

В 1978 г. на берегу притока реки Марха был произведён подземный ядерный взрыв “Кратон-3”, который обернулся крупной аварией. Радиоактивные вещества попали в окружающую среду и загрязнили большую территорию. Погиб прилегающий лес, была заражена почва, часть попала в реку и грунтовые воды. Сейчас об этом, пожалуй, знает каждый якутянин, но тогда этот факт от населения скрыли. Лишь в начале 90-х гг. данные были рассекречены, и жители региона, расположенного вдоль Мархи и Вилюя, узнали правду. Но те события продолжают влиять на население до сих пор, и это будет продолжаться веками.

Главный герой повести, молодой парень Кустук, возвращается из армии и, чтобы заработать денег перед свадьбой с любимой девушкой, сразу отправляется на место взрыва с отрядом ликвидаторов. События происходят через три десятка лет после аварии — по человеческим меркам кажется, что прошло много времени, но для многих радиоактивных веществ этот срок — мгновение. Цель их отряда — укрепить защитные сооружения, окончательно закрыть шурфы, очистить территорию от мёртвого леса, который сам превратился в источник опасности, и укрыть всё под надёжным бетонным саркофагом. Волею судьбы Кустук оказывается единственным из местных жителей, кто принимает участие в этом деле, и руководитель отряда Южин подчёркивает важность его миссии. Сам парень тоже осознаёт ответственность за свою землю, за её благополучие и будущее, и с готовностью отправляется в экспедицию. В течение всего лета на заражённой территории ведётся работа, ликвидаторы среди прочего вырубают и сжигают мёртвые деревья. Но решение, принятое главным героем из желания помочь своему народу, оказывается роковым.

Эта повесть — о пагубном влиянии хищнической добычи полезных ископаемых на хрупкую северную природу, на людей, живущих в этом регионе, на традиционный образ жизни. О том, какую высокую цену платят местные жители из-за неуёмной жадности промышленников. Эта книга впитала боль и горечь как автора, так и населения, продолжающего страдать от последствий загрязнения окружающей среды. Многие персонажи очень узнаваемы, автор лишь немного изменил имена прототипов. Писатель вкладывает в уста Южина научную информацию о радиоактивном загрязнении и его далеко идущих последствиях, а через камлание старика-ойууна — духа тех мест — выражает свою тревогу за будущее обитателей этих земель.

Напоследок хочу процитировать Ивана Бурсина, одного из радиоэкологов, гневные слова, которые он произносит на встрече с местным населением:

“Ким эрэ көмөлөһүө, ким эрэ кыһаллыа дии-дии бу курдук олорон биэрдэххитинэ, хаарыаннаах сир-дойду илдьи тэпсиллэн, сүһүрэн-үмүрэн, сытыйан-ымыйан бүтүүһү… Сорук-садьык оҥостон бары ылсыах тустаахпыт” (“Если будете вот так сидеть и надеяться, что кто-то поможет, кто-то позаботится, ваша земля окончательно будет вытоптана, отравлена и погибнет… Мы обязаны вместе взяться за это дело [сохранение нашей природы]”).

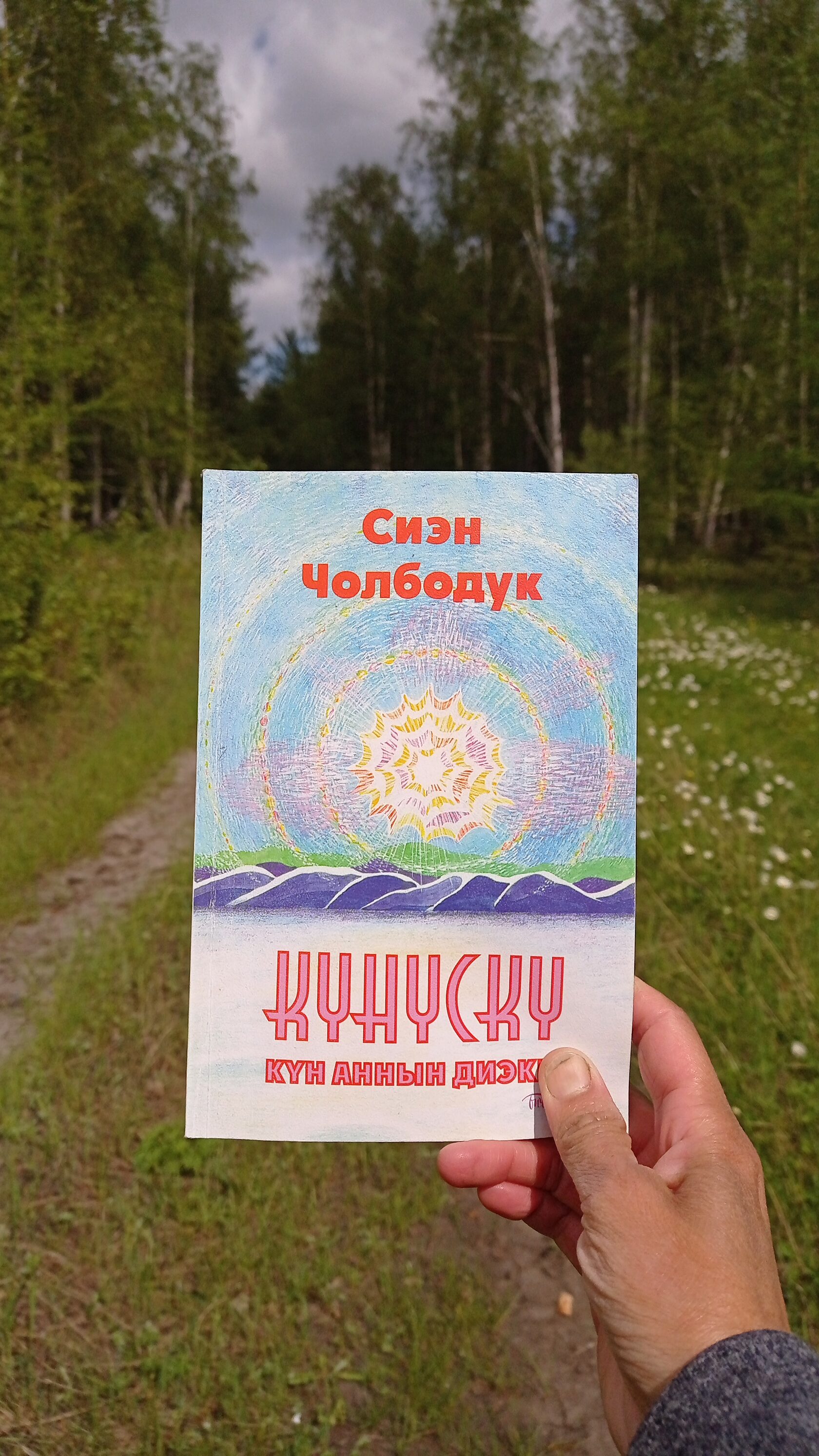

Иннокентий Дмитриев — Сиэн Чолбодук, “Күнүскү күн аннын диэки” (“Вдали, где солнце над макушкой”)

Иннокентий Аксентьевич Дмитриев — Сиэн Чолбодук (1931-2013) — драматург, переводчик, прозаик. Заслуженный деятель искусств РС(Я), кавалер знака отличия “Гражданская доблесть” РС(Я), член Союза писателей России и Якутии, Союза театральных деятелей РС(Я), Почетный гражданин Нюрбинского улуса и с. Нюрбачан. После окончания отделения языка и литературы историко-филологического факультета ЯГУ был заведующим литературной частью Якутского драматического театра им.П.А.Ойунского. Автор нескольких сборников рассказов и повестей, а также пьес, которые ставятся на сценах многих якутских театров.

Небольшой сборник включает рассказы, повесть и дневниковые записи об археологических раскопках возле ныне затопленного села Туой Хайа.

Рассказы автора — о простых людях, их заботах и тревогах. Пожилой художник, на излёте лет нашедший свою музу; партийный функционер, благодаря своей бесхребетности удачно вписавшийся в систему и выбившийся в начальники; девушка, влюблённая в пламенного комсомольца, выступающего против старых порядков; старый охотник, которого спасает его верный пёс; честный, но безропотный бухгалтер — на его глазах начальник растрачивает деньги предприятия; городской мужчина, приехавший в отпуск в родное село на пару дней и застрявший там на месяц.

Автор очень метко обрисовывает каждого своего персонажа — иногда получается довольно едкая сатира, порой в его строках сквозит непереводимая ирония, столь присущая старшему поколению. Мне кажется, что у всех этих персонажей есть реальные прототипы — уж очень они живые и узнаваемые. А рассказы, главными героями которых становятся птицы и животные — пара уток, готовящаяся произвести потомство, медведица, ценой жизни защищающая своих малышей — наполнены искренней любовью к родной природе и осуждением охоты ради развлечения.

Особенно хочу обратить внимание потенциальных читателей на рассказ “Хомус этигэн тыла” — хронологически он относится ко времени становления власти большевиков, когда ради «новой прекрасной жизни» власть начала борьбу против “старых порядков”, пытаясь одним махом перечеркнуть всё, что было до этого — традиции, культуру, образ жизни, язык. На одном простом примере автор демонстрирует, насколько разрушительным оказался такой подход. Это не просто эпизод из прошлого, это и предупреждение всем будущим поколениям.

Дневниковые записи о работе археологов в местности Туой Хайа вдвойне интересно читать, потому что автор снабдил их своими комментариями и дополнениями, будучи уже пожилым человеком. Как изменилось его отношение к тем реалиям, как сложились судьбы его друзей, как он сам оценивает спустя столько времени свои стихи и записи. Он с горечью отмечает, что будучи студентом, не до конца осознавал негативные последствия строительства Вилюйской ГЭС, хотя и жители села, и учёные, которые проводили исследования, не раз высказывают свои опасения на страницах его дневника. К слову, люди, интересующиеся историей, обнаружат немало известных имён исследователей, которые в том далёком 1961 г. только начинали свой путь в науку.

Рассказы автора — о простых людях, их заботах и тревогах. Пожилой художник, на излёте лет нашедший свою музу; партийный функционер, благодаря своей бесхребетности удачно вписавшийся в систему и выбившийся в начальники; девушка, влюблённая в пламенного комсомольца, выступающего против старых порядков; старый охотник, которого спасает его верный пёс; честный, но безропотный бухгалтер — на его глазах начальник растрачивает деньги предприятия; городской мужчина, приехавший в отпуск в родное село на пару дней и застрявший там на месяц.

Автор очень метко обрисовывает каждого своего персонажа — иногда получается довольно едкая сатира, порой в его строках сквозит непереводимая ирония, столь присущая старшему поколению. Мне кажется, что у всех этих персонажей есть реальные прототипы — уж очень они живые и узнаваемые. А рассказы, главными героями которых становятся птицы и животные — пара уток, готовящаяся произвести потомство, медведица, ценой жизни защищающая своих малышей — наполнены искренней любовью к родной природе и осуждением охоты ради развлечения.

Особенно хочу обратить внимание потенциальных читателей на рассказ “Хомус этигэн тыла” — хронологически он относится ко времени становления власти большевиков, когда ради «новой прекрасной жизни» власть начала борьбу против “старых порядков”, пытаясь одним махом перечеркнуть всё, что было до этого — традиции, культуру, образ жизни, язык. На одном простом примере автор демонстрирует, насколько разрушительным оказался такой подход. Это не просто эпизод из прошлого, это и предупреждение всем будущим поколениям.

Дневниковые записи о работе археологов в местности Туой Хайа вдвойне интересно читать, потому что автор снабдил их своими комментариями и дополнениями, будучи уже пожилым человеком. Как изменилось его отношение к тем реалиям, как сложились судьбы его друзей, как он сам оценивает спустя столько времени свои стихи и записи. Он с горечью отмечает, что будучи студентом, не до конца осознавал негативные последствия строительства Вилюйской ГЭС, хотя и жители села, и учёные, которые проводили исследования, не раз высказывают свои опасения на страницах его дневника. К слову, люди, интересующиеся историей, обнаружат немало известных имён исследователей, которые в том далёком 1961 г. только начинали свой путь в науку.