В прошлом году в рамках сезона о памяти у нас вышел эпизод «Алтай: право на республику» — выпуск о том, как и почему в 2006 г. в Горно-Алтайске проходил мирный митинг против объединения с Алтайским краем, о народной солидарности, о земле и о важности статуса республики.

Сейчас, спустя почти двадцать лет, эта тема вновь становится особенно актуальной. Потому в этой статье мы решили вспомнить отдельные отрывки эпизода, а также произошедшие в республике протесты этого года.

Сам эпизод можно прослушать на любых аудио платформах: Яндекс.Музыка, Apple Music, Spotify, YouTube, Mave, Telegram-плеер и т.д.

В посте приведены высказывания героев и героинь эпизода (в некоторых случаях — с небольшими сокращениями).

Этот материал подготовлен совместно с Обществом Мемориал @memorialsociety. На сайте проекта "Память о репрессиях" (MEMSEARCH) вы найдёте поисковой инструмент, который разом обрабатывает десятки основных баз данных и справочных ресурсов о политических репрессиях, созданных разными проектами памяти.

Сейчас, спустя почти двадцать лет, эта тема вновь становится особенно актуальной. Потому в этой статье мы решили вспомнить отдельные отрывки эпизода, а также произошедшие в республике протесты этого года.

Сам эпизод можно прослушать на любых аудио платформах: Яндекс.Музыка, Apple Music, Spotify, YouTube, Mave, Telegram-плеер и т.д.

В посте приведены высказывания героев и героинь эпизода (в некоторых случаях — с небольшими сокращениями).

Этот материал подготовлен совместно с Обществом Мемориал @memorialsociety. На сайте проекта "Память о репрессиях" (MEMSEARCH) вы найдёте поисковой инструмент, который разом обрабатывает десятки основных баз данных и справочных ресурсов о политических репрессиях, созданных разными проектами памяти.

что произошло в 2006?

31 октября 2006 г. в столице Республики Алтай — Горно-Алтайске — на главную площадь вышло более 5 000 человек. На мирный митинг собрались люди разных этносов, из разных районов. Объединяло их желание сохранить республику и выразить протест против укрупнения региона с Алтайским краем.

В процентном соотношении (всего в республике на тот момент проживало около 204 000 человек) число вышедших в Горно-Алтайске было почти в 1,5 раза больше, чем в 2012 г. на Болотной площади в Москве.

Тенденции к укрупнению регионов были заложены ещё с Указом президента в 2000 г. и несколькими другими указами и законами по изменению территориальной структуры страны, вышедшими в течение следующей пары лет.

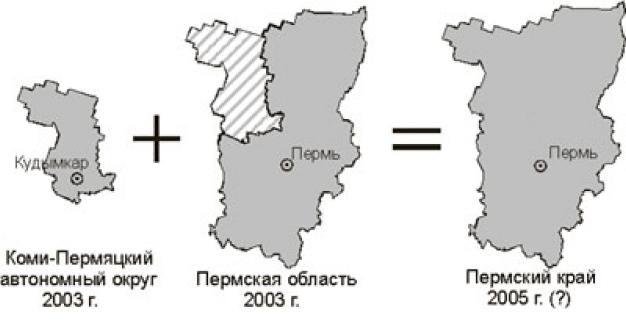

Так, в 2004 г. вышел федеральный конституционный закон об образовании нового субъекта в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Уже в 2005 г. Коми-Пермяцкий автономный округ был упразднен.

В 2007 г. Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский автономные округа были присоединены к Красноярскому краю. В том же году — Корякский автономный округ был включен в Камчатскую область (в дальнейшем — Камчатский край).

В процентном соотношении (всего в республике на тот момент проживало около 204 000 человек) число вышедших в Горно-Алтайске было почти в 1,5 раза больше, чем в 2012 г. на Болотной площади в Москве.

Тенденции к укрупнению регионов были заложены ещё с Указом президента в 2000 г. и несколькими другими указами и законами по изменению территориальной структуры страны, вышедшими в течение следующей пары лет.

Так, в 2004 г. вышел федеральный конституционный закон об образовании нового субъекта в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Уже в 2005 г. Коми-Пермяцкий автономный округ был упразднен.

В 2007 г. Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский автономные округа были присоединены к Красноярскому краю. В том же году — Корякский автономный округ был включен в Камчатскую область (в дальнейшем — Камчатский край).

В 2008 г. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ включили в состав Иркутской области, а Агинский Бурятский автономный округ — в состав Читинской области (в дальнейшем — Забайкальского края).

Были и неудачные попытки инициатив по объединению регионов. Последняя случилась в 2020 г., когда власти предложили присоединить Ненецкий автономный округ к Архангельской области, но общественность выступила против.

Были и неудачные попытки инициатив по объединению регионов. Последняя случилась в 2020 г., когда власти предложили присоединить Ненецкий автономный округ к Архангельской области, но общественность выступила против.

Предложения и высказывания представителей власти о возможном укрупнении некоторых «экономически слабых» регионов с более сильными продолжают время от времени звучать до сих пор. В очередной раз — в апреле 2024 г.

Герои и героини эпизода «Алтай: право на республику» рассказывали о митинге 2006 г., делились своими наблюдениями о том, почему люди тогда объединились и чем так важен для местных статус республики.

Среди причин, побудивших людей принять участие в мирном митинге, участни:цы выпуска выделяют угрозу потери самобытности:

Герои и героини эпизода «Алтай: право на республику» рассказывали о митинге 2006 г., делились своими наблюдениями о том, почему люди тогда объединились и чем так важен для местных статус республики.

Среди причин, побудивших людей принять участие в мирном митинге, участни:цы выпуска выделяют угрозу потери самобытности:

«...Старшее поколение помнит, что мы были в составе Алтайского края как Горно-Алтайская автономная область, нас тогда почти что приравняли к одному из его районов. …И наша область была своего рода сырьевым придатком. Ну, и до сих пор так и есть. К тому же, надо помнить, что тогда, в 1990-е годы, был всплеск национального самосознания, все начали возвращаться к своим истокам.»

Кроме того, рассказывают участни:цы эпизода, статус республики и отсутствие экономической зависимости от Барнаула помогли жителям региона чуть легче пережить непростые 1990-е гг.:

«...У нас в Республике Алтай с основанием республики денег на душу населения всегда было больше, чем в Алтайском крае. А до этого мы там на задворках были: в Алтайском крае же шестьдесят районов, и мы там были как один район. Это все понимали. На протяжении двухсот или сколько лет мы живём в России… это было народное чаяние наших предков — иметь свою автономию. И наконец-то мы её получили. Этот статус доказал свою работоспособность. Мы благодаря этому статусу выжили в самые тяжёлые времена.»

путь к республике

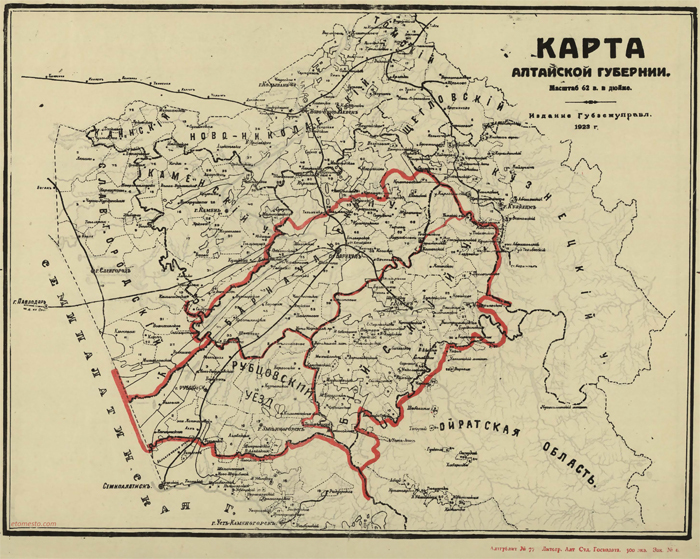

В 1922 г. из части Алтайской губернии была образована Ойратская автономная область с центром в нынешнем Горно-Алтайске (тогда — г. Улала). В 1937 г. её включили в состав Алтайского края, а в 1948 г. переименовали в Горно-Алтайскую автономную область, финансировавшуюся как один из районов Алтайского края.

Между тем, если территория края — это в большей части равнинные местности, то 97% Горно-Алтайской АО занимают горы. Данная специфика (напрямую влиявшая на логистические цепи снабжения и др.) никак не учитывалась — Горно-Алтайская АО получала финансирование «не по потребностям, а по плану» как для одного района (равнинного преимущественно) Алтайского края.

В начале 1990-х гг., на фоне распада СССР, руководство Горно-Алтайской автономной области осознало, что сохранение прежнего статуса приведёт к снижению политических и экономических возможностей региона. На фоне начавшихся тогда разговоров о «федеральном финансировании» было ясно, что статус республики обеспечит необходимый более высокий уровень бюджетной поддержки. Жителям — через местные СМИ и другие локальные каналы — разъясняли, почему изменение статуса необходимо для будущего региона.

3 июля 1991 г. Горно-Алтайская АО была преобразована в Республику Алтай.

Идея преобразования автономной области в Республику Алтай в 1990-е гг. вторила аналогичным стремлениям на рубеже XIX-XX вв., когда Григорий Чорос-Гуркин и другие деятели выдвигали идеи создания республики коренных народов Южной Сибири.

Между тем, если территория края — это в большей части равнинные местности, то 97% Горно-Алтайской АО занимают горы. Данная специфика (напрямую влиявшая на логистические цепи снабжения и др.) никак не учитывалась — Горно-Алтайская АО получала финансирование «не по потребностям, а по плану» как для одного района (равнинного преимущественно) Алтайского края.

В начале 1990-х гг., на фоне распада СССР, руководство Горно-Алтайской автономной области осознало, что сохранение прежнего статуса приведёт к снижению политических и экономических возможностей региона. На фоне начавшихся тогда разговоров о «федеральном финансировании» было ясно, что статус республики обеспечит необходимый более высокий уровень бюджетной поддержки. Жителям — через местные СМИ и другие локальные каналы — разъясняли, почему изменение статуса необходимо для будущего региона.

3 июля 1991 г. Горно-Алтайская АО была преобразована в Республику Алтай.

Идея преобразования автономной области в Республику Алтай в 1990-е гг. вторила аналогичным стремлениям на рубеже XIX-XX вв., когда Григорий Чорос-Гуркин и другие деятели выдвигали идеи создания республики коренных народов Южной Сибири.

статус республики

Помимо политико-экономических возможностей, статус республики позволяет адаптировать законодательство под региональную специфику, будь то через введение т.н. «северного коэффициента», защиту памятников природы и сакральных мест, обустройство отдаленного горного перевала или регулирование всех нюансов скотоводческой деятельности.

Другая важная сторона статуса республики — возможность сохранять и развивать языки и культуру коренных народов региона на государственным уровне, что, в целом, можно обобщить до возможности народу самостоятельно решать свою жизнь:

Другая важная сторона статуса республики — возможность сохранять и развивать языки и культуру коренных народов региона на государственным уровне, что, в целом, можно обобщить до возможности народу самостоятельно решать свою жизнь:

«Вообще, по большому счету, республика — это своё государство. У нас в Конституции так и написано: «Российская Федерация состоит из республик (государств)». Этот статус имеет огромное значение, наша республика — это национальное государственное образование. У нас есть свои законы, свой курултай. Это была мечта нашего народа — жить по своим законам. Этим сказано, что ты, алтаец, наравне с нами, у тебя своя республика.»

последствия потенциального укрупнения

По словам юриста государственно-правового профиля из выпуска, несмотря на декларируемые отдельными официальными лицами преимущества потенциального укрупнения, на деле жители Республики Алтай неизбежно испытают, наоборот, экономический спад, ухудшение уровня жизни, и усложнение всех процессов, связанных с государственными услугами и взаимодействием.

Так, например, будут реорганизованы федеральные органы государственной власти (за неимением больше республиканских учреждений), соответственно, сокращены госслужащие и т.н. бюджетники. Значительная часть государственных структур будет сосредоточена в административном центре края (Барнауле). Финансы также будут централизованы: налоговые поступления направятся в краевой центр, и возникнет риск, что при распределении бюджета средства будут оставаться в Барнауле и его окрестностях, в ущерб отдалённым от новой столицы территориям.

Кроме того, алтайский язык моментально потеряет статус государственного, соответственно, поддерживать его станет гораздо сложнее.

Положение коренных малочисленных народов Алтайского края — кумандинцев и челканцев — вызывает вопросы. Их культурное присутствие и поддержка языков в регионе выражены слабо. В связи с чем, опасения, что то же самое произойдет с коренными народами Республики Алтай при потере республиканского статуса и потенциальном укрупнении с краем, вполне обоснованны.

Помимо этого неясно, что произойдет с бюджетными организациями т.н. «этнического характера», такими как НИИ Алтаистики им. С.С. Суразакова, которые сейчас получают поддержку из республиканского бюджета.

Так, например, будут реорганизованы федеральные органы государственной власти (за неимением больше республиканских учреждений), соответственно, сокращены госслужащие и т.н. бюджетники. Значительная часть государственных структур будет сосредоточена в административном центре края (Барнауле). Финансы также будут централизованы: налоговые поступления направятся в краевой центр, и возникнет риск, что при распределении бюджета средства будут оставаться в Барнауле и его окрестностях, в ущерб отдалённым от новой столицы территориям.

Кроме того, алтайский язык моментально потеряет статус государственного, соответственно, поддерживать его станет гораздо сложнее.

Положение коренных малочисленных народов Алтайского края — кумандинцев и челканцев — вызывает вопросы. Их культурное присутствие и поддержка языков в регионе выражены слабо. В связи с чем, опасения, что то же самое произойдет с коренными народами Республики Алтай при потере республиканского статуса и потенциальном укрупнении с краем, вполне обоснованны.

Помимо этого неясно, что произойдет с бюджетными организациями т.н. «этнического характера», такими как НИИ Алтаистики им. С.С. Суразакова, которые сейчас получают поддержку из республиканского бюджета.

протесты 2025 г.

В июне 2024 г. уроженец Ленинграда Андрей Турчак был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Уже в сентябре он победил на выборах главы региона, на которых власти не допустили нескольких кандидатов из местных. В знак протеста жители Алтая испортили около 10% бюллетеней.

В апреле 2025 г. по его инициативе из Конституции Алтая убрали слово «целостность» (в контексте «целостности территории» — принципа незыблемости границ республики и неприкосновенности территории). 23 апреля жители республики вышли на мирный митинг против изменений в Конституцию своего региона.

В мае 2025 г. Турчак инициировал муниципальную реформу (перехода от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой), в рамках которой ликвидируются администрации сельских поселений и советы депутатов — самый доступный для народа уровень власти.

Жители Алтая выступали против изменений: записывали обращения Президенту РФ и депутатам Эл Курултая, устраивали сельские сходы, собирали подписи и выходили на одиночные пикеты и мирные митинги. Так, 12 июня в знак протеста местные жители перекрыли трассу на перевале Чике-Таман. Семерых участников акции позднее арестовали на 13 и 14 суток, одному назначили административный штраф.

21 июня в Горно-Алтайске прошел масштабный согласованный митинг, организатором которого выступило общественное движение «Курултай алтайского народа». По словам последних, на митинг приехало более 4 000 человек с самых разных регионов республики. Собравшиеся требовали сохранить двухуровневую систему местного самоуправления и отправить в отставку Андрея Турчака. Мероприятие прошло без происшествий.

24 июня депутаты Эл Курултая Республики Алтай большинством голосов приняли законопроект о муниципальной реформе, ликвидирующий сельские поселения.

В апреле 2025 г. по его инициативе из Конституции Алтая убрали слово «целостность» (в контексте «целостности территории» — принципа незыблемости границ республики и неприкосновенности территории). 23 апреля жители республики вышли на мирный митинг против изменений в Конституцию своего региона.

В мае 2025 г. Турчак инициировал муниципальную реформу (перехода от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой), в рамках которой ликвидируются администрации сельских поселений и советы депутатов — самый доступный для народа уровень власти.

Жители Алтая выступали против изменений: записывали обращения Президенту РФ и депутатам Эл Курултая, устраивали сельские сходы, собирали подписи и выходили на одиночные пикеты и мирные митинги. Так, 12 июня в знак протеста местные жители перекрыли трассу на перевале Чике-Таман. Семерых участников акции позднее арестовали на 13 и 14 суток, одному назначили административный штраф.

21 июня в Горно-Алтайске прошел масштабный согласованный митинг, организатором которого выступило общественное движение «Курултай алтайского народа». По словам последних, на митинг приехало более 4 000 человек с самых разных регионов республики. Собравшиеся требовали сохранить двухуровневую систему местного самоуправления и отправить в отставку Андрея Турчака. Мероприятие прошло без происшествий.

24 июня депутаты Эл Курултая Республики Алтай большинством голосов приняли законопроект о муниципальной реформе, ликвидирующий сельские поселения.

потенциальные последствия реформы

комментарий от юриста из эпизода:

Переход к одноуровневой системе лишает населённые пункты возможностей самостоятельного решения вопросов жизнеобеспечения — в том числе касающихся бюджета поселения и экономики хозяйства, местных налогов и сборов, муниципального имущества, организации социальной и культурной жизни и др.

Так, доцент кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук Баженова Ольга Ивановна в своем комментарии для сетевого издания "Коммерсант" отмечает следующее:

Переход к одноуровневой системе лишает населённые пункты возможностей самостоятельного решения вопросов жизнеобеспечения — в том числе касающихся бюджета поселения и экономики хозяйства, местных налогов и сборов, муниципального имущества, организации социальной и культурной жизни и др.

Так, доцент кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук Баженова Ольга Ивановна в своем комментарии для сетевого издания "Коммерсант" отмечает следующее:

«Представители власти утверждают, что реформа МСУ не повлияет отрицательно на жизнь граждан, но такое влияние очевидно. Основной целью реформы был отказ от поселенческого звена МСУ. Благодаря этому звену граждане, прежде всего через избранных депутатов, участвуют в решении вопросов своей повседневной жизни. Передача этих вопросов на уровень муниципальных округов ограничивает возможности такого участия.

…Ликвидация поселенческого уровня и переход к муниципальным округам (ими становятся бывшие районы) лишает населенные пункты возможностей самостоятельного решения вопросов жизнеобеспечения. Это катастрофа для территорий с высокой плотностью населения, где многие желают участвовать в местных делах.

…Ликвидация поселений катастрофична и для территорий с низкой плотностью населения, в том числе труднодоступных. Что означает оставить якутский наслег без депутатов, с сокращенными возможностями самостоятельного решения проблем жизнеустройства? Если МСУ уходит с таких территорий, то уходят и люди — остаются лишь те, кому некуда бежать».

Важно добавить, что достаточно много населенных пунктов в Республике Алтай значительно удалены от районных центров, которые предлагается сделать муниципальными округами. Инфраструктура (например, дороги, мосты) и сложный горный ландшафт дополнительно усложняют транспортную доступность районных центров.

Другим препятствием может стать и «цифровое неравенство»: не во всех населенных пунктах есть стабильная и качественная связь, соответственно, это затрудняет возможности для направления онлайн-обращений. Основное население Республики проживает в сёлах (по данным Росстата на 01.01.2025, сельское население составляет 69,6% от численности населения Республики), и, несмотря на то, что в села постепенно проводят связь, к сожалению, она все ещё есть далеко не везде, а если и есть, то не всегда хорошего качества.

С учётом изложенного, значительно снижаются возможности для участия жителей сельских поселений в разрешении вопросов местного значения, которые в первую очередь их и касаются. Потенциально одноуровневая система местного самоуправления может подвести к проблеме чрезмерной централизации власти на региональном уровне. Централизация власти, в свою очередь, затрудняет учёт интересов населения на местах и создает опасность ослабления конституционных принципов организации местного самоуправления.

Другим препятствием может стать и «цифровое неравенство»: не во всех населенных пунктах есть стабильная и качественная связь, соответственно, это затрудняет возможности для направления онлайн-обращений. Основное население Республики проживает в сёлах (по данным Росстата на 01.01.2025, сельское население составляет 69,6% от численности населения Республики), и, несмотря на то, что в села постепенно проводят связь, к сожалению, она все ещё есть далеко не везде, а если и есть, то не всегда хорошего качества.

С учётом изложенного, значительно снижаются возможности для участия жителей сельских поселений в разрешении вопросов местного значения, которые в первую очередь их и касаются. Потенциально одноуровневая система местного самоуправления может подвести к проблеме чрезмерной централизации власти на региональном уровне. Централизация власти, в свою очередь, затрудняет учёт интересов населения на местах и создает опасность ослабления конституционных принципов организации местного самоуправления.

Подводя итог, сложно не согласиться с комментарием Баженовой Ольги Ивановны, что населенные пункты будут лишены самого доступного для них уровня власти, а значит и возможностей самостоятельного решения вопросов собственного жизнеобеспечения.

Встают довольно очевидные практические вопросы: могут ли люди, не проживающие в конкретном населённом пункте, лучше самих жителей знать, что им необходимо для благоустройства? Будут ли они также заинтересованы и вовлечены в вопросы развития таких населённых пунктов? И не приведёт ли одноуровневая система к усилению централизации и постепенному «падению» местного самоуправления как относительно автономной негосударственной структуры?

Встают довольно очевидные практические вопросы: могут ли люди, не проживающие в конкретном населённом пункте, лучше самих жителей знать, что им необходимо для благоустройства? Будут ли они также заинтересованы и вовлечены в вопросы развития таких населённых пунктов? И не приведёт ли одноуровневая система к усилению централизации и постепенному «падению» местного самоуправления как относительно автономной негосударственной структуры?